Actualizado el 14/07/2025

Un poco de historia: La influencia negativa de los gobiernos y los reguladores en nuestro sectorEscrito por Enrique Gutierrez Bueno José Luis Machota el 09/12/2010 a las 00:40:324472

(Ingenieros de Telecomunicación. Expertos en Telecomunicaciones)  Puede considerarse la aprobación de la Ley General de Liberalización de las Telecomunicaciones, en 1997, como el inicio el periodo de transición a la libre competencia. Lo es porque, al amparo de esta Ley, es entonces cuando se consolida la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, órgano regulador sectorial independiente. Una CMT que nace para “salvaguardar, en beneficio de los ciudadanos, las condiciones de la competencia”. Hoy, en 2010, y tras más de una década del inicio de la liberalización de nuestras telecomunicaciones, un somero análisis de la realidad actual nos lleva a evidenciar la deriva de las principales magnitudes que definen la salud de nuestro sector. Ninguna de ellas alcanza, ni de lejos, los niveles que todos pensábamos hace algo más de una década. La razón es bien sencilla. Los propios operadores reconocen que no se dan las condiciones para que se realicen las importantes inversiones que el sector actualmente demanda. Y, como esas inversiones son el motor de todo lo demás, el sector languidece desde hace tiempo.

Inevitablemente, lo que ha sucedido desde la liberalización en el sector de las telecomunicaciones en España y en el conjunto de la U.E. hasta nuestros días, en lo relativo a la evolución de esas magnitudes, es decir, la generación de riqueza, el impulso de la innovación, la existencia, o no, de empleo cualificado y de tejido industrial, ha estado radicalmente condicionado tanto por imposiciones regulatorias, como por la importante influencia de algunas decisiones estratégicas de los gobiernos europeos, incluso por la no existencia de ellas a lo largo del tiempo.

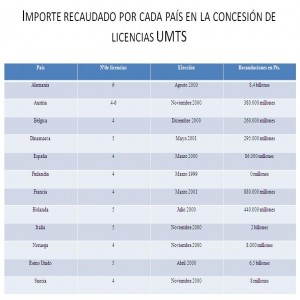

Recordemos que la liberalización se inicia en un ambiente de euforia y gran apuesta por el sector, del que se esperan grandes logros, tecnológicos, de innovación, de empleo y de generación de riqueza en Europa, ambiente que caracteriza los años 1998 y 1999. Son, en esos momentos, las operadoras de telecomunicaciones a quienes les corresponde liderar la revolución digital en puertas, y quienes han de jugar un papel fundamental en el desarrollo de lo que se empezaba a llamar entonces la Sociedad de la Información. Paradójicamente, es en esos momentos cuando la realidad que vamos creando empezará a dar al traste con lo que estaba por hacerse. Coincidió esto, además, con el inicio del proceso de concesión de licencias de tercera generación para operar en libre competencia en los países de la U.E., auténtico torpedo en la línea de flotación de las operadoras y del conjunto del sector. Los gobiernos, unos en mayor medida que otros, vieron en este proceso unos jugosos ingresos para las arcas públicas. Las subastas que ponen en marcha algunos de ellos obligaron a los operadores a un tremendo endeudamiento (ver figura) que imposibilitó o dificultó gravemente sus planes de negocio. Pero para participar, y estar en el mercado, las empresas tuvieron inevitablemente que pujar. Fue un escollo más, de enorme transcendencia, en el desarrollo de la incipiente Sociedad de la Información y en el modelo empresarial que reinó a partir de entonces. Solo unos pocos países se decantaron, acertadamente, por el Concurso Público en lugar de Subasta, entre ellos el español, aunque después se arrepintieron de la decisión tomada que supuso la no generación de enormes ingresos para las arcas públicas, introduciendo, para compensar, nuevas tasas, en un entorno ya financieramente globalizado. Lo cierto es que los operadores tuvieron que asumir una deuda absolutamente desproporcionada, y poner otra vez en pie sus maltrechos planes de negocio. Pero, sobre todo, iniciaron la estrategia de trasladar las consecuencias negativas de todo lo anterior a los demás agentes del sector, en especial a la industria suministradora, entonces potente en España y en el continente, que inicia, ante el parón de las inversiones y la falta de futuro, lo que sería un drástico cambio de modelo que acabaría, poco a poco, alejándola de España y de Europa. Finalmente, el tercer escollo en el devenir de nuestras telecomunicaciones lo ha puesto la Regulación, sostenida en el tiempo y muy intervencionista.

En primer lugar, el tipo de Regulación que se ha venido aplicando se apartó pronto de la competencia en redes y servicios y se quedó en la práctica en competencia en servicios, especialmente en lo relativo a la telefonía fija. En segundo lugar, la práctica no diferenciación entre las ofertas de los operadores, llevó pronto a una guerra de precios que se ha extendido durante muchos años. Y, finalmente, y desde el principio, la actuación de nuestros organismos reguladores ha estado más centrada en la reducción de precios del operador “dominante” que en instaurar una verdadera competencia, sin importar mucho los “efectos colaterales” que ello tuviera sobre el sector y sobre la sociedad en su conjunto. Incluso, contra una opinión cada vez más amplia, se ha mantenido esta filosofía en momentos en que, a la vista de las consecuencias, se podría haber rectificado aprovechando las diferentes actualizaciones regulatorias que se han acometido desde la U.E., en 2002 y 2009. No cabe duda de que la tendencia de los últimos trece años requiere un cambio importante del modelo, máxime si tenemos en cuenta el entorno actual, que no es, ni mucho menos, el del comienzo de la liberalización. En cualquier caso, las consecuencias de toda esta sequía inversora, cuya evolución puede apreciarse en la figura han sido muchas e importantes. De ello trataremos pronto. |